| 旅の記憶-好宮佐知子展 |

| レビュー |

| 執筆: 富田 陽香 |

| 公開日: 2012年 3月 16日 |

|

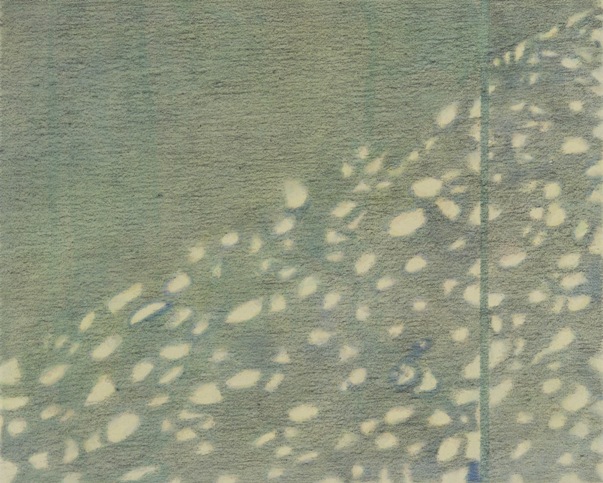

好宮佐知子(1977〜)の作品には、私たちの日常生活の中で普段は意識しなくとも、必ずそこにある「光」や「影」が表されている。 彼女は2011年3月、東日本大震災のすぐあとに、アメリカ、そしてスペインへと渡った。そして日本に帰国し、改めて日常の風景を目にする。「旅の記憶」と題された本展では、作家の記憶に留まった異国の風景と、震災を経て見つめなおした身近な風景を描いた水彩画、フレスコ画20作品が展示されている。 情景を、簡素化し、断片化しながら画面上に構成する過程で、作家の中に印象として残されたものは「光」であった。窓にかかるカーテンの隙間から差し込む光。風と調和する光。木々の合間から降り注ぐ光や水辺に浮かぶ光。建築物の影との対比によって意識させられる光。作品を順々に眺めて行くと、様々な場面に光、そして影があることを改めて意識することができる。そして、ふと気づくのだ。作品と、それが展示されているギャラリーの真っ白い壁に自分の影が映っていることを。大抵、展覧会会場では、本来作品を照らす役割を担う照明の光や、自分自身の影を気に留めることはない。しかし、彼女の作品観ることによって、照明の光が鑑賞者を照らし、そこに影ができることで自己の存在をも認識させるという効果を偶然にも体感することができるのだ。「光」と「影」が在ることは必然的にそこには空間や物が在る、ということに気づかされる。これは、好宮の作品に表されている影の色彩が、ギャラリー内で実際に写る鑑賞者の影と同じ色調、具合で表現されているからなのかもしれない。 多くの作品に共通して使用されている表現方法が、画面全体を埋める鉛筆による線描である。細かい線を少しずつ書き込むという時間を要する行為によって、自己の記憶をたどっていくかのように情景が一つ一つ再構成されている。作品はどれも平面的な表現ではあるが、鉛筆のグレーがかった色彩に独特の暖かさを感じることができる。 好宮佐知子は東京藝術大学大学院を美術専攻(壁画)で修了し、過去に世界遺産ガッラ・プラチディア廟モザイクの保存・修復活動に参加したという経歴の持ち主だ。彼女が壁画を専攻していたことを知ると、鉛筆の細やかな線描が、ザラついた効果を生み出し、それが壁面のようにも見えてくる。また、展覧会の一部では、フレスコ画が展示されている。城壁に囲まれた中庭が、城の高い位置からの視点で描かれている。 作品のタイトルには全て暦月が入っており、具体的な時間が提示されることで、私たちは自ずとそこに描かれている情景が作家の実際に訪れた場所の一片であることを知る。簡素化された情景は場所が特定されておらず、一見するととても抽象的に見える。しかし、タイトルによって描かれた対象が具体的な場所であったことを知ると、作品をより身近に感じることが出来る。そして、作品を観る者は、自分自身の記憶の中にあるどこかで見た情景と、作品とを重ね合わせて観ることができるのだ。 本展は、作家が独自の視点によって捉えた情景で構成されている。鑑賞者は、その視点に立って作品を眺めて行く。そしてギャラリーを一歩出ると、私たちは作家の視点に習って、次は個々の視点で目の前に広がる世界を見て行くことになるだろう。絵画の鑑賞は、作品そのものの色合いや形、デザインを観ることが楽しみの一つではあるが、好宮の作品を観ると、それだけではないことに気づく。彼女の作品を観ることで、自分は普段は気に留めていない空間に広がる「光」をどう捉えているのか、景色のどの部分を切り取って観ているのか、なんだか知りたくなってくるのである。 参照展覧会 旅の記憶-好宮佐知子展 会期:2011年12月3日(土)~2011年12月25日(日) 会場:ギャラリー惺SATORU |

| 最終更新 2016年 10月 10日 |