| ハイド・アンド・シーク |

| レビュー |

| 執筆: 大岩 雄典 |

| 公開日: 2019年 10月 23日 |

|

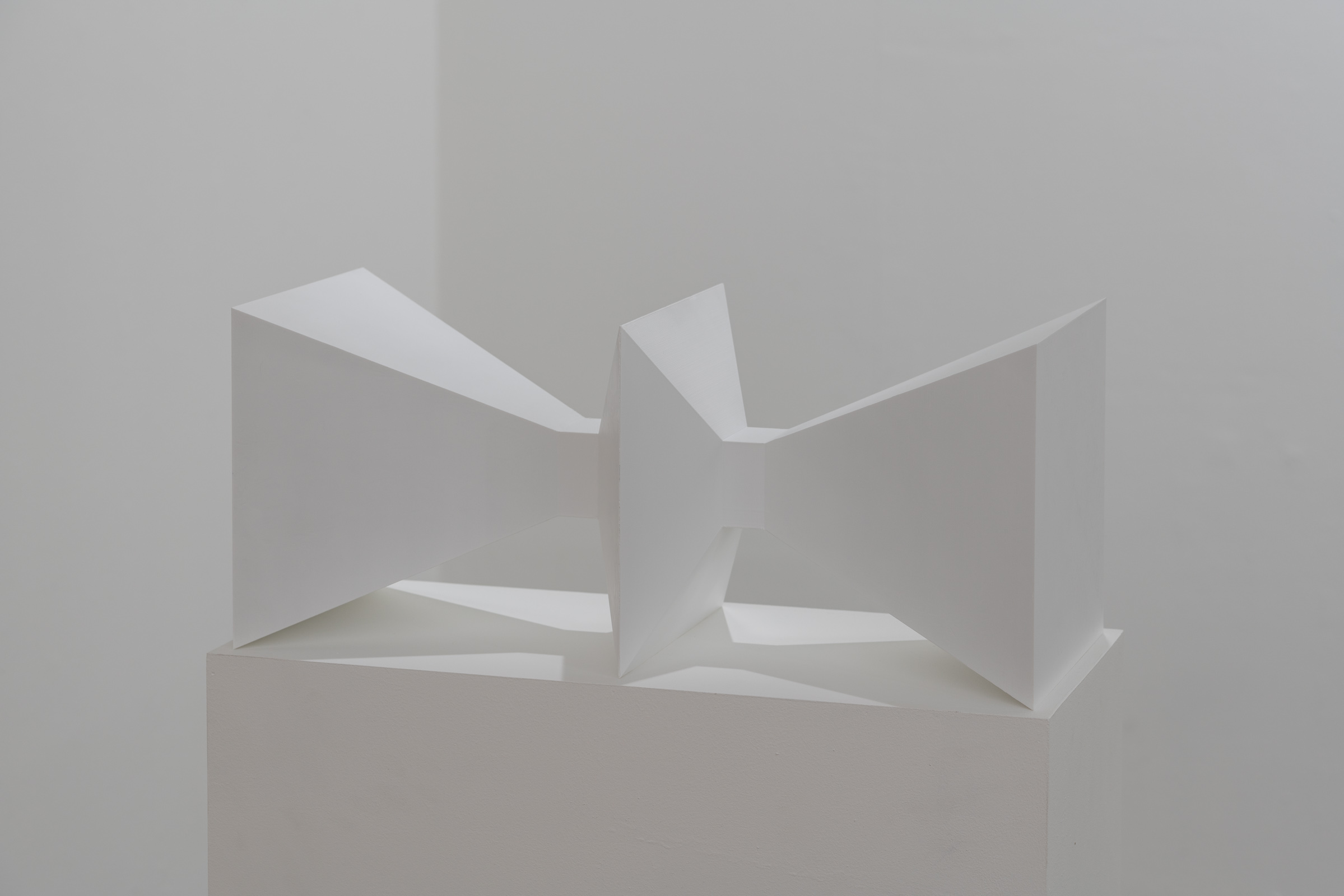

建築家ル・コルビュジエの考案した「モデュロール(Modulor)」は、建築や機械設計で用いる寸法体系に、人間の身体をもとにした比率を導入するための数列、ないしそのコンセプトだ。もちろんル・コルビュジエ自身に用いられており、ル・コルビュジエ財団に掲載されている「ロンシャンの礼拝堂(Chapelle Notre Dame du Haut, Ronchamp, France, 1950-1955)」紹介ページにはこうある。「この教会は(あらゆるル・コルビュジエの手による構造物と同様に)モデュロールをもちいてレイアウトされている。モデュロールは建物全体を、ところどころその鑑賞者に気づかせないままで、馬鹿馬鹿しいほどに小さな寸法へと還元することさえも可能になったのだ。ル・コルビュジエはこの、彼が〈えも言われぬ空間〉と名付けるような可塑的な問題がここで提示されるという事実を認める。寸法というものの価値は、この知覚できないもの〔モデュロールという比率体系〕の手前にとどまるものにすぎない」(*1)。モデュロールとはあくまで比率体系だ。計算の基準となる長さは、人間の身長、また片手を挙げた状態での高さだ。たとえばヨーロッパ型ではそれぞれ183cm、226cmに設定される。国内では国立西洋美術館の設計にもモデュロールは活用されており、たとえば二階展示室の天井は226cmおよびそのほぼ倍という二つの長さを採用している(*2)。各箇所の数値を決定するときに、設定されたモデュロールの数値から近傍したものを選び出して作られる。 ものの寸法を制度的に決定する規格には、たとえば木材を思い出すとわかりやすい。国内ではベニヤは「サブロク」や「シハチ」規格が販売され、角材の太さも、多様とはいえ不連続な規格がある。そうでないサイズでものを作ろうとするだけでコストがかかる。徹頭徹尾、産業的な規格なのだ。ではモデュロールはいかなる性格の規格か。モデュロールは、ある「理念的に美的な規範(ideally aesthetic norm)」に則る、と言えよう。パルテノン神殿から「現代」にまで通ずる、非歴史的で一般的な規格・ツールとして理念づけられるモデュロールは、「黄金比(nomble d’or)」を語源にもつように、「数値」を介して〈美的な〉基準を擁立する性格にある。身体のある大きさを基準にするとはいえ、それは直接に触覚的・操作的機能に寄与するのではない。ものさしの目盛りを限定するそのそぶりが〈美〉を保証する、そうした「規範」としての規格だ。 〈美〉〈人間〉という理念を接続するものとして、むしろ「比率(proportion)」が設定されるといってよい。モデュロールは必ずしも特権的な価値基準としては定着していないが(その原因のひとつには、上記の産業的な規格もあるだろう)、わたしたちは、ある程度一般に定着した、このような「数」ないし「比率」を見出すことができる。カメラである。レンズや、あるいは画像比。図面や思想を介してその「比率」が伝播する建築と異なり、写真機および写真そのものが流通する。多くの写真機のデフォルトは4:3のアスペクトだし、映像ともなれば4:3と16:9以外の比率で撮影するのはむずかしい。画像にかんしていえば、印画紙に定着されたものだけでなく、デジタルデータも流通しており、それを表示する画面の画素数も、それに合わせて設定されることがある。たとえばApple社のiPhoneの画面は、第6世代から第8世代まで、画像の代表的なアスペクトである16:9を採用している。 作品は大きく分けて三種類ある。奥に長い展示室は、長辺の両壁の半ばに据えられた、人間の身長ほどの白い構造物一対によって、おおまかに手前と奥とにエリア分けされている。まずこの一対の構造物が作品《Angle mort 2》だ。また手前(入口側)のエリアに、二つの台座に載せられた白い立体作品があり、そして奥のエリアの一角にも、同様のシリーズの作品がある。これらについては後述しよう。 もう一方の角には、ゲート状の白い構造物《Surspace 2》。その厚さは足下ほど厚く、天井に近くにつれ薄くなっていく。つまり、ゲートの通過部になっている部分は、床を底面とした四角錐型をしている。厚い壁に空いた四角錐型の通路を鑑賞者はくぐることができる。この四角錐の頂にはHDカメラが据え付けられており、真下に向いている。床を垂直に映す形だ。ゲートの正面の床に、液晶ディスプレイが立てられており、HDカメラの映像がリアルタイムに映し出されている。鑑賞者がゲートをくぐるとき、カメラはその頭上を捉え、つまり人体を頭頂側から見下ろした映像が、垂直に立てられたディスプレイに映る。画角にはゲートは映っていない。人が通らないかぎり、画面いっぱいを灰色の床が占めている。通過部の四角錐は、このカメラ自体の画角なのだ。このゲートを通過するとき、カメラの画角に入るということになる。 「画角」。人間にかんしては「視界(sight)」だ。宮坂の作品は、この「画角」ないし「視界」をモチーフとしている。 たとえば先に述べた、展示室を二つのエリアにゆるやかに分けている《Angle mort 2》は、真上から見ると台形になっている柱だ。台形の下底から垂直に下りた側面が壁に接している。同じ形で向かい合わせに一対あり、間に立つと、台形の上底から垂直に下りた側面が見える。斜辺がわの側面は見えない。つまりこの二つの台形は、その中心に立った人間からの画角に対応する。 台座の上に置かれた三つの立体作品には詳細な説明を要する。三つのうち二つ《3 spaces central 25mm》《3 spaces angular 25mm》はいずれも、六角錐台が三つ、上底どうしで向かい合った形をしている。とりあえずひとつの立体について、その三つの錐台をA,B,Cとしよう。錐台A,B,Cそれぞれの間をつなぐように、四角形の断面をもつ柱がある。それは、A,B,Cという三つの部分を行き来できるようにする通路にも見える。六角錐台には、上底と下底に加え、側面が六つある。この立体の周りをめぐっていると、たとえばAのもつ側面のうち三つと上底とを適切に選ぶと、四面が交点を結ぶことがわかる。その交点は、Aに繋がっている「通路」の中央に位置する。つまり、Aにつながる二つの通路のそれぞれ中心点を頂点とした四角錐が交差した部分が、六角錐台Aの形になるのだ。B,Cについても同じ。繰り返せば、三つの六角錐台はどれも、二つの四角錐が交差した形状だ。この「四角錐」を、《Surspace 2》の「四角錐」、カメラの画角と類比できよう。六角錐台は、二つのカメラの画角いずれもにおさまる空間の形だ。蜂を一匹想像する。この六角錐台のなかを飛んでいる蜂は、つねに、両方のカメラにとらえられる。あるいは、四角錐を視野と比喩することが許されるなら、通路に立つ二人は、二人とも、つねにその一匹の蜂を、視界から逃すことはないだろう。二つの立体作品はいずれもこのような条件の幾何学的構成をしており、三つの通路の位置関係によって、全体の形状は変化している。通路の中心が正三角形を描くほうは、おのずと全体も三方向に関して対称になる。二等辺三角形を描けば、その方向には偏る。 残るもう一つの立体《3 spaces straight 50mm》では事情は少々異なる。「通路」は一本しかなく、「視点」は通路に沿って直線状に並んでいる。この立体では、二人が向かい合う方向に視野が重なる。二つの四角錐が底面どうしの向き合うように重なり、正八面体を通路方向につぶしたような形になる。反対向きの視野はもちろん重ならず、四角錐として伸びている。ともあれ、複数の想定された視点からの視野が重なる空間を模した形状であることは、先の二つの立体作品と同様である。 みずからの支持体を画角に捉えられないカメラ、鑑賞者の視野角をシミュレートするような柱、隠れ場所のない空間のモデル。改めて言えば、宮坂の作品はいずれも、「画角」ないし「視野」と関わっている。 認識の方法によって様々に現れる空間の概念を研究している。〔…〕現在はル・コルビュジエ財団やアンスティチュ・フランセなどの支援の下、モデュロールに関する研究を行なっている。モデュロールの数列を個人の身体寸法に適用した作品を制作することで、ル・コルビュジエが考案したモデュロールを、他者の身体知覚の認識の方法へと応用する。 本展への出品作品は、この後半部にある「モデュロールの数列を個人の身体寸法に適用した作品」とは別のシリーズだが、しかし「規格」という観点からそれを読み解くことはできるだろう。以下の文章で目的地に据えるのは「見ることの規格」、そしてそれが展示空間のなかで印づけられ、オブジェクトとして立ち現れることだ。そして「規格」はときに、なんらかの〈美〉の理念をささえる「規範」と結びつく。 《Surspace 2》のゲートをくぐるとき、わたしは「隠れられない」。ディスプレイの中継映像を見ながら、前後左右に動いたり、なるべく端に動いたり、ゲートの外からぎりぎりに手を挿したりする。鬼の視界のぎりぎりを攻めるように、わたしはその画角の限界線と戯れる。ともあれ「見つけた!」と言われることはない。あるいは《Angle mort 2》の真ん中に立って、わたしはその側面が見えないように立ち位置を、あるいは自分の視点まで絶妙に調整してみる。これでわたしから見て、この柱に遮られる死角はこの展示室には——ゲートの裏側を除いて——ない。今度はわたしが鬼。もうひとり来場者がいれば、わたしはここに立つ限り、その姿を見逃すことはない。ゲートの裏側に行こうものなら、ビデオカメラというもうひとりの鬼が見逃さない。この部屋にはいったい何人鬼が存在しうるだろう。視野の重なりをあらわす宮坂の三つの立体作品は、二人および三人の鬼がともに見張っている領域を示す——あるいは、その立体の外側に立って見下ろすわたしは、まだその鬼に見つかっていない。 展示室における視野角。もちろん視野角は、展示室だろうが生活空間だろうが、それが混交しようが変わらない。そして展示のデザイン——絵画の掲示、彫刻の周囲の余白、作品の間隔、キャプションの仕様、順路の設定——は、人間の視野というものをある基準にする、少なくとも無視しえない。一幅の絵画は、視野にそれ全体がおさまるような鑑賞距離を要求するだろう。彫刻の台座を見上げるにも同様だ。あるいは作品が同時に見えないように離して掲示したり、ときにはふいにひとつの視野におさまってしまうように仕向ける。展示室の奥行きや回り込み、おおまかな比率は、そうした展示デザインと協働する、ないしその計算の前提となる。 人間の視野のおおまかな共通。かくれんぼをしているとき、わたしから鬼の目が見えているとき、鬼からもわたしの目が見えている。ただし片方が広角ならばそうとは限らないだろう。あるいはマルチプレイのシューティングゲームでもそうだ。現実の網膜や視神経ほど敏感ではなくとも、おたがいの視野はつりあっている。 展示室はしばしば、ひとりだけの鑑賞者を想定してデザインされる。いや、鑑賞者自身、じぶんの鑑賞を、じぶんひとりだけでの鑑賞としてデザインしていることが、そこでは反映している。鑑賞者にとって、別の鑑賞者というのは、たまたまその展示室に同時に同席した、偶然的で、本来の鑑賞経験から差し引くべきものとして、うっすらと規範化されているだろう。ましてや人は他人の視野に憑依することはできず、他人が何を見ているかは、その視点の動きからあいまいに窺い知るしかできない。だが、繰り返せば、わたしの視界にあなたの目があるとき、あなたの視界にもわたしの目はある。おたがいの目を頂点とした二つの視野角——それはカメラのように四角錐ではなく、輪郭のあいまいな楕円錐をしている——は、向かい合わせか斜めに重なり合っている。宮坂の立体作品が示すように。 『SIREN』というビデオゲームに「視界ジャック」という要素がある(*3)。『SIREN』というゲームの目的は、様子のおかしな村人たちの視線や攻撃をかいくぐりつつ、その謎を解く、あるいは村から脱出することだ。「視界ジャック」とは、一定周期で徘徊する村人からの視界をプレイヤーが確認できる機能だ。リアルタイムで送られてくる視界から、いったいどのくらいの周期で、どこを回っているのか、そして「どこまでが彼らの視界におさまっているのか」を、隠密に役立つヒントとして確認できる。その視界は画面いっぱいに表示されるので、四角錐のように想像できる。ただし、そうして表示される視界の四角錐がゲームメカニクス上「発見」の判定範囲と一致しているかはわからない。ゲーム研究者松永伸司の著書『ビデオゲームの美学』の整理によれば、ビデオゲームとは、ゲームメカニクスとフィクションという二つの意味論と、それを束ねプレイヤーの理解をそのあいだでつなぐ統辞論という三要素からなる構造で理解される。『SIREN』では「メカニクス上の判定範囲」と「ジャックされた村人の視界」とが、それぞれゲームメカニクスとフィクションとにあたり、プレイヤーはプレイを通して、「(フィクション)世界のなかでこの視界に入ると、(ゲームメカニクス的な)判定範囲に入ることになるので、村人に気づかれ、襲ってくるだろう」と理解する。 えてして展示は、何らかの「ルール」すなわち条件文の集合が物理的・電気的・プログラミング的に実装された「ゲームメカニクス」を伴うような装置ではない。メディアアート・インタラクティブアートの分野や、パフォーマンスを伴うものではそうとは限らないが、「Three Spaces」はそうした性質ではなく、むしろ伝統的な、配線をともなわない彫刻的オブジェクトと、条件文をともなわない中継装置があるだけで、たとえば鑑賞者が特別な場所に立ったり、特別な方向への移動をして何かが実際に変化する、ということはない。こうした性質は、先にも述べた、「展示」というもののもつ慣習とかかずらっている。展示室がしばしば、ひとりだけの鑑賞者を想定してデザインされていることは、それは、「いつなんどき訪れた誰にでも、同等の内容の鑑賞の可能性が提供される」こととパラレルだ。ホワイトキューブの理念とともにあり、昨今インタラクティビティというメディウムの発展により俎上に上げられうるようになったこの条件について問うことは、展示という、その物理的特徴や技術の体系だけでなく、制度・慣習にも大きく依存したメディウムについての、ある種モダニスティックないしフォーマリスティックな問いとなるだろう。 さて宮坂の展示には、たしかに物理的・電気的・プログラミング的に、インタラクティブなメカニズムを伴う性質はない。しかし、ゲームメカニクスはしばしば、そのゲームプレイに参加する人間の共有意識、遵守によって実装されることもある。たとえば将棋はそうだ。将棋駒は物理的には将棋盤のどこに置くこともできるのであり、ルールどおりに駒を動かしてゲームを成立させるのは人間だ。「飛車角落ち」というアドホックなハンディキャップが成立するのもそれゆえだ。逆にサッカーの場合、まだ初心者だからボールの動きを、物理法則に逆らってゆっくりにしよう、というのは至難のわざである。ビデオゲームについても、電子的に実装されていないハンデは成立しない。人間が、あるゲームのルールを心理的に実装ないし成立させるとき、それは必要や欲求に応じて、マイナーに あるいは大きく書き換えることもできる。「ルールに乗る」とラフに表現しよう。心理的なメカニクスに依存するゲームは、「そのルールに乗る」人間どうしによってのみプレイされうる。 「一人遊び」について考えよう。たとえば、横断歩道の白いところだけを歩く遊び。アスファルトがむき出しのところは溶岩なので、ゲームオーバーだ。ゲームオーバーになったら買い食いを諦めるとか、ペナルティがあってもいい。あるいは成功したときのリワードがあるのも勝手だ。あるいは縁石を歩くとか、掃除を一定のタイムリミットで終わらせるとか、人形で空想のRPGをするとか。一人でルールを担うことももちろんできる。勝敗がなくクリアしかないとか、独善的なためにルールの運用がおざなりになるとか、フィクションの必然性が粗っぽいとか、そういった些細な物申しはこの際いいだろう——ただし、そのためにこれを「ゲーム」と定義づけるのは以下控えよう。「ルールを、あるものと仮定して、実行する」、先ほどの表現で言えば「ルールに乗る」ことは、一人でも可能で、そうして、現実の時空間に重ね書きするようにうっすらと効果する、「フィクション」がある。(一応、ここでの「フィクション」という語の用法が、松永のそれと一致しないことには注意されたい)。 「かくれんぼ」は物理的に実装されたゲームだ。鬼にプレイヤーが見つかるかどうかは、その隠れ具合と、見える/見えないによって決まる。もちろんカモフラージュや、灯台下暗し……といった例を挙げると、全く心理的でないゲームとは言えないが(そもそもゲームをするということ自体、心理的な同意に依存している。鬼も隠れ役も、勝手に帰宅しないのだから)、とはいえ上記に挙げた「一人遊び」ほどに、ルールが心理に大きく依存しすぎることはない。 「逃走中」という、ある地上波テレビ番組の企画がある(*4)。「かくれんぼ」をバラエティ番組として発展させた番組で、芸能人からなる「逃走者」が、番組の用意した黒服の男たち「ハンター」から、決められたエリアで、制限時間いっぱいまで逃げおおせれば賞金……といったゲーム番組だ。ここで触れたいのは、「逃走者」を、至近距離で映しているはずのカメラマンや、あるいは音声などの技術スタッフだ。隠れている「逃走者」が画面に映り、こちらに顔を向けて何かコメントしている場面を見れば、一般的なリテラシーさえあれば、そこに「カメラマンがいる」ことは当然理解されるだろう。あるいは俯瞰カメラによって、逃走者の周りの技術スタッフの姿が捉えられることもざらにある。だが、明言があるわけではないのでもちろん確信をもって言えはしないが、ハンターたちは、逃走者の周りにいる技術スタッフを、見つけても「見なかったことにしている」のではないだろうか。逃走者自身の姿は見えずとも、技術スタッフがわらわらと集っていれば、そのすぐ近くに逃走者がいるのは明白だ。結局それを「見て見ぬふりをする」のか、「スタッフを見つけてもやおら近づいてしまう」のかはわからないが、ともかくこの判断にかんしては、「かくれんぼ」の素朴に物理的・光学的な例とは異なり、プレイヤー(ハンター)の心理が、あるルール(ないし紳士協定)を順守している節がある。 やや、閑話休題。「見ること」を要素にしたルールの体系を、一人の人間が、勝手に実装することは、心理的に可能だ。そのためには、あるいは、そうすることで、「見ること」「見ている範囲」というものは、経験のなかで、ある輪郭づけられたオブジェクトとして現れる。輪郭づけられる、とはリテラルに視覚的なことではない。ビデオゲームの話でいまいちど喩えれば、敵キャラクターが「あの動き」をしたら、これこれが起こる、などと認識されるものごとだ。スポーツでも、いわく言葉にしがたいが、それとして認識できる、動きや雰囲気といったものへの意識が、精密なプレイを支えているだろう。野球のバッターがボールを見て、直感的にバットを振る。そこには、人間が言葉で語りなおせる範囲を絶するような、一瞬の、知覚の精密な数学があって、バッターはそれを「それ」として認識するし、ときには無理にでも言葉にしたがるだろう(*5)。「見ること」「ある範囲を見るということ」「見ている範囲」についても、そのような、鋭敏な認識といったものが可能だ。「Three Spaces」の諸作品を見ていると、自分が見ること、またその範囲を否応なく、「具体的」に意識せざるをえない。具体的というのは、言葉でこれこれと言い表せるという水準の具体性にとどまらないかもしれない。先に挙げたような、スポーツ選手がボールの一瞬のふるまいや、茫洋とした長時間の「雰囲気」に見出すような、言葉にしがたい「見ることの、際立った特徴」や、そのような、日常から浮き足立った「見ること」かもしれない。わたしたちは、それを、看取するモードに、実はいつでも、どのようにでも、入ることができる。もちろん、スポーツを例に出すことで、言語を絶すという否定神学的な価値へと、この展示や「見ること」のポテンシャルを遠投するのは躁急だろう。ただわたしたちは、「見ること」にまつわる、素朴で豊穣なヴァリエーションを、言い換えれば、語彙は出揃っていなくとも、しかし直感的に意識し、輪郭づけて、実行できる「すこし別の、見ること」をこそ、見てすることができる。 いっぽうHDカメラ。《Surspace 2》のゲートに据えられたHDカメラは、わたしたちの視界とまったく違う仕様をもっている。矩形の境界、その明確さ、狭小な角度。わたしたちの、楕円形でバッファがあって広範な視界とはまるきり違う。だがわたしとそのカメラとの「見ることどうし」の関係と、あなたとわたしというともに人間の「見ることどうし」の関係とは、二つの具体的な「錐」どうしの即物的な重なりという点では変わりはしない。ゲートが誰かを見下ろしている。わたしはそれを部屋のたとえば対面から眺めている。いま、わたしの見ているその人が、あのカメラの画角にも入っているだろう。その視界は、ここからは表側の見えないあのディスプレイに映されているだろう。わたしの視界はどこにも映されていない——ここで、回答を待たない疑問をひとつ。どうして宮坂は、カメラをディスプレイに中継したのだろうか? そうした、多様で異質な「見ること」は、宮坂の展示室にあったHDカメラのみならず、現代ではどこにでもあるカメラ——ひとつのスマートフォンには、いまや3つの、画角の異なるレンズが搭載されている——それぞれに、固有に与えられている。この固有さとは、産業的で物理的な性質だけによって定められるものではない。カメラの向け方、使い方、それへの期待や、振り回し方。「見ることの装置」は、たがいに微妙な差異をもちながら、人類史上もっとも「カメラ」が遍在しているこの時代、時空間にはあふれかえっている。スマートフォンのカメラ、ドローン、監視カメラ、ラップトップ付属のカメラ、衛星、ドライブレコーダー(*6)。さらにこれらも数えておこう。近視、遠視、盲視。望遠鏡、顕微鏡、眼鏡。 「Three Spaces」の会場の写真を、資料にと思って、手持ちのiPhone6sで撮ろうとした。なぜかはわからないが撮りづらく、露出はともあれ、満足のいく構図が得られない。資料だからといって大雑把に撮影するのはだらしがない。iPhone 6sの、1200万画素で、F値2.2のカメラで撮られる景色が、5.5インチの、画素数1920×1080ピクセルのRetina液晶に映されるのを、右手で持ちながら、そしてiPhoneごと視界におさめながら、わたしは、白い物体たちを前に、なにか、よい写真というものを、見て撮ろうとする。 註釈 *1 原文は以下のとおり。「The Chapel (as are all of Le Corbusier's structures) is laid out by means of the Modulor. It has therefore been possible to reduce the whole to ridiculously small dimensions, in places, without making the spectator aware of them. Le Cor¬busier acknowledges the fact that here is manifested the plastic issue which he has termed "ineffable space". The appreciation of the dimensions stops aside before the imperceptible.」出典は「Foundation Le Corbusier - Home - Chapelle Notre Dame du Haut」(http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5147&sysLanguage=en-en&itemPos=3&itemCount=5&sysParentName=Home&sysParentId=11, 2019年10月7日最終閲覧)。 *2 国立西洋美術館の公式ウェブサイト内「美術館の建物 」にリンクのある、「世界遺産パンフレット」PDFより(https://www.nmwa.go.jp/jp/about/pdf/Brochure_jp_d.pdf, 2019年10月7日最終閲覧)。 *3 『SIREN』は、2003年にソニー・コンピュータエンタテインメントが開発・発売したPlayStation 2用のホラーゲーム。ところで、ホラーゲームにおいて「視界」は、テーマとしても、またなによりゲームメカニクスとしても重要な要素だといえよう。たとえばテクモ(現コーエーテクモゲームス)から発売された『零』および同シリーズは、主人公がカメラで霊を撮影することをゲームの骨子としている。またJoonas Rikkonen(Regalis)によって開発されたフリーのビデオゲーム「SCP - Contaminent Breach」の冒頭から出現する敵キャラクター「SCP-173」は、プレイヤーキャラクターの視界に入っていないときにだけ、高速で接近・攻撃してくる。 *4 「run for money 逃走中」は、2004年からフジテレビ系列で放送されているゲームバラエティ番組。貸し切られたテーマパークやショッピングセンターなどを舞台に、放送の規模に合わせて7人から20人程度の「逃走者」が「ハンター」から逃げ切ろうとする。黒いスーツにサングラス姿のハンターは、ゲームが繰り広げられるエリア内に複数配置される。ハンターから制限時間いっぱいまで逃げ切ったり、あるいは特定のポイントで棄権などすることによって、逃走時間に応じた賞金が手に入る。 *5 バッターがボールを一瞬で知覚することについて、興味深い挿話を思い出す。マイケル・フリードがロザリンド・クラウスに次のように問う。「いま生きているアメリカ人のなかで、もっとも偉大な人物は誰だとフランク〔・ステラ〕が考えているか、君にはわかるかい。」フリードは、レッド・ソックスの打者テッド・ウィリアムズだと言う。「テッド・ウィリアムズは誰よりも、すばやく物を見ることができるんだ。彼には、ホームベースの上に来たボールの縫い目だって見えるんだ。時速一四五キロメートルのボールの縫い目がだよ。だから彼は場外ホームランを打てるのだ。フランクが彼を天才だと言うのも、それが理由なんだ」(出典:ロザリンド・クラウス『見る衝動/見させるパルス』、榑沼範久訳、ハル・フォスター編『視覚論』所収、1988/2007、p.82)。 フリードの、グリーンバーグを踏襲した(とクラウスが考えている)モダニズム観がよく現われたエピソードだが、この「動体視力」の扱いは、本稿のものとはいくぶん異なる。前者は、このウィリアムズの緻密な動体視力、一瞬にして膨大な知覚の演算というトピックから、絵画をフォーマリスティックに観賞するときの時間性の問題を引き出すためのものだ。だが本稿では、バッターの動体視力のその厳密さ・鋭さを、そうした超越的なものではなくて、あくまでよく訓練されたものとして捉える。わたしたちは、「見ること」の「天才」になれるかはさておき、その鍛錬を経た「プロアマ」にはなれるだろう。 *6 列挙した例は、ドライブレコーダーを除いて、永田康祐「写真可能なものの政治性——ヴォルフガング・シュテーレ『Untitled』をめぐって」(きりとりめでる編、2018、『パンのパン03:たくさんの写真についての論特集号』所収)p.23を参考にしている。本論考は、偶然に2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を捉えてしまった作品、ヴォルフガング・シュテーレ《Untitled》(2001)を題材にして、現代のさまざまな「写真装置」、またそれをめぐる状況を、ジル・ドゥルーズの「ダイアグラム」論を参照したアレクサンダー・ギャロウェイ『プロトコル』などをヒントにして分析するための端緒となる内容である。 執筆者情報 大岩雄典:美術家。1993年生まれ。東京藝術大学映像研究科博士後期課程在籍。インスタレーション、フィクション、批評、詐取をメディウムに制作。最近では、個展「スローアクター」(2018、駒込倉庫)、ウェブ版美術手帖で毎月展評を連載中、11月発行の『パンのパン04』に寄稿、京都市立芸術大学にて非常勤講師、都内でいくつかレクチャーイベント。euskeoiwa.com 参照展覧会 TOKAS-Emerging 2019 [第2期] 宮坂直樹 個展 Three Spaces 会期:2019年8月31日(土) 〜 2019年9月29日(日) 会場:トーキョーアーツアンドスペース本郷 |

| 最終更新 2019年 10月 25日 |